主にIllustratorで印刷物を作成して、ネット印刷会社へ入稿する場合の注意点をまとめてみました。

注意すること

カラーモードがCMYKになっているか

まず、ネット等で使用しているカラーモードはRGBという形式、印刷物はCMYKという形式です。

RGBとは、光の三原色

原理: 赤、緑、青の光を混ぜ合わせることで色を表現

特徴: 混ぜるほど明るくなり、白に近づきます

用途: デジタルディスプレイ

CMYKとは、色の三原色と黒

原理: シアン、マゼンタ、イエローのインクを混ぜ合わせ、理論上は黒になりますが、実際には黒インクを加えて表現

特徴: 混ぜるほど暗くなり、黒に近づく

用途: 印刷物

RGBの方が広い色域を表現できますが、RGBで作成したデータを印刷する場合、CMYKに変換する必要があり、変換時に色域の違いにより、画面で見た色と印刷された色が異なる場合が結構多いです。

特に、鮮やかな色は、CMYKでは再現がうまくいかず、くすんだ色になることがあります。

デザインしたときの色と違う!ということにならないよう、必ずCMYKのモードで作成しましょう。

切替方法の記事はこちら↓

フォントはアウトライン化する

テキストデータはすべてアウトライン化します。

①アウトライン化することにより、別の環境下でデータを開くときのフォントの互換性の問題を回避できます。

アウトライン化しない状態でデータのやり取りをするとして、

例:

私のPCはWindowsでヒラギノ角ゴstdW5で指定したフォント

↓

受け取り側でMACで開くとヒラギノ角ゴstdW5はあるのに認識できない、カーニングの違いで配置が崩れるなど。②印刷時に文字化けやレイアウト崩れしない。

③文字のアピアランス(塗り、線、効果など)が固定される。

アウトライン化した文字は編集できなくなるので、必ずアウトライン処理する前のデータファイルを保存しておきましょう。

Adobe Illustratorのテキストアウトライン化の方法はこちら↓

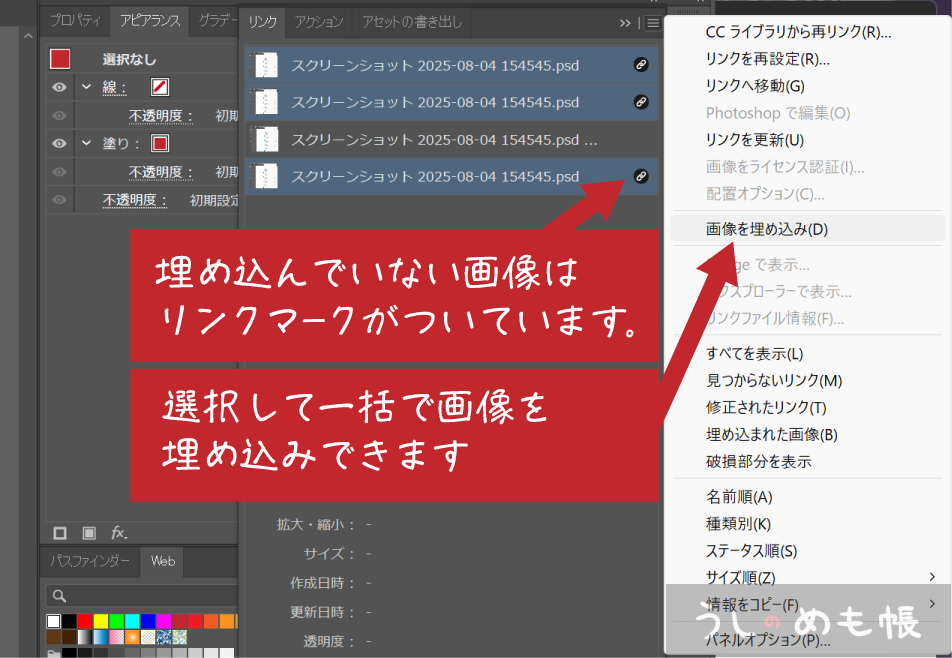

画像を埋め込む

画像を使っている場合配置そのままだと元データを介して表示している状態(リンクファイル)です。

リンク状態のままaiデータで入稿すると、入稿先でデータを見たときに画像がない状態となります。(リンクファイルも一緒に送る必要がある)

素材自体を同送することはあまりスマートではないしおすすめしません。

この対処としては、リンクファイルを埋め込みをすることでaiデータ内に独立して貼り付いている形になり、入稿先でも問題ない状態となります。

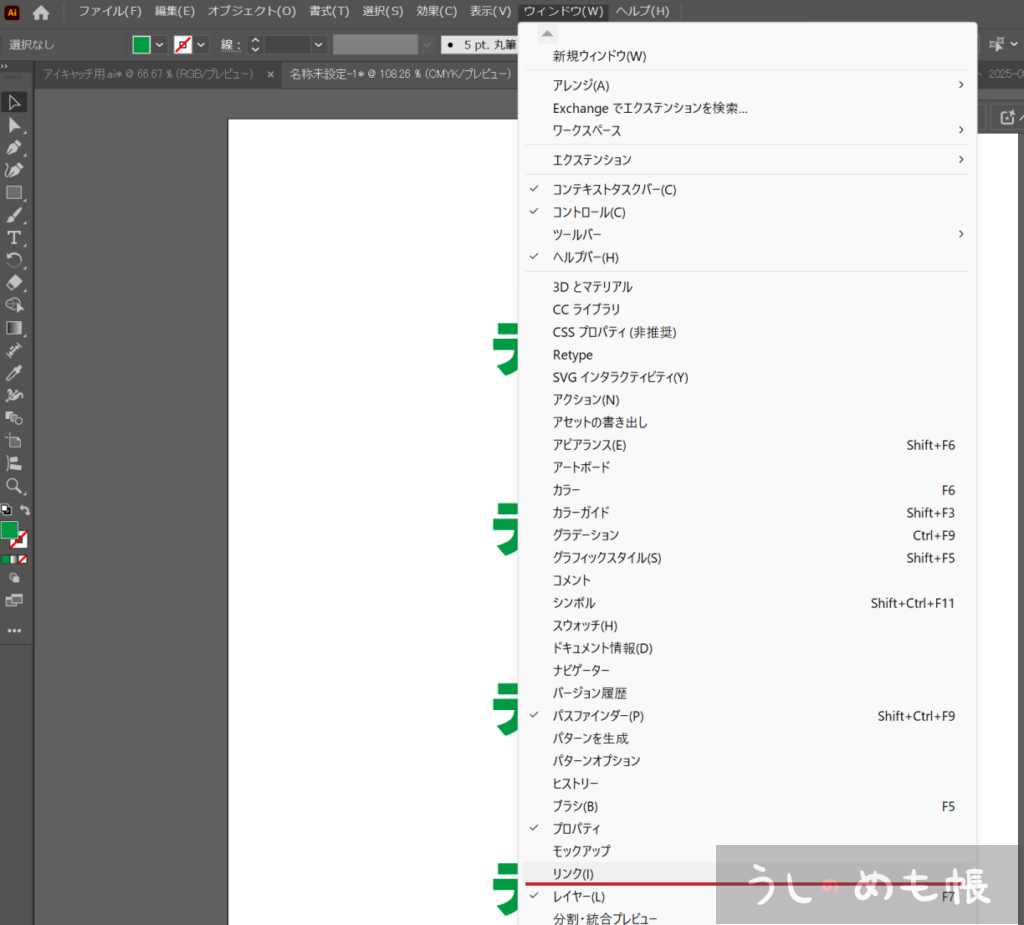

たくさんのリンクファイルを使用している場合は確認が大変ですが、簡単にできる方法を紹介します。

すると、レイヤー内でのリンクファイルの状態を確認できるタブが右側にできますので、そこでリンク状態の確認と埋め込み処理(タブの右側の三本線をクリック)などコントロールできます。

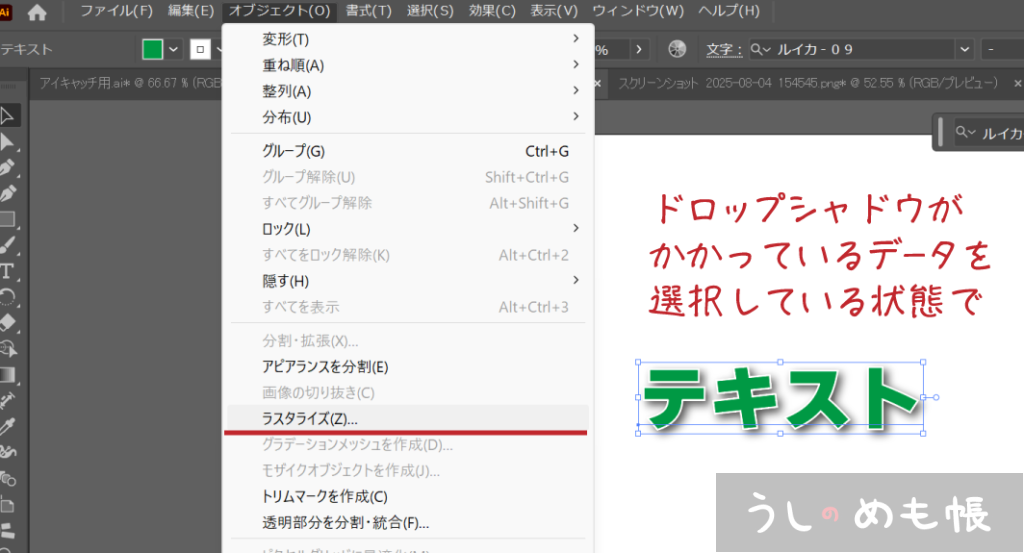

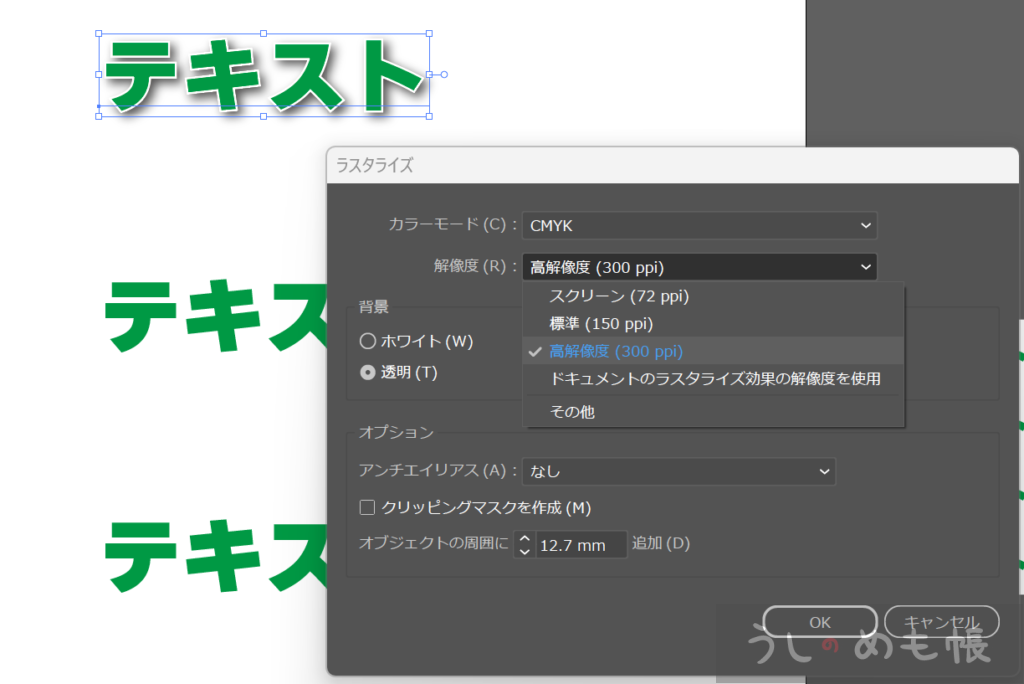

ドロップシャドウはラスタライズをする

ドロップシャドウなど、透過がかかるような効果はそのまま印刷するとトラブルを起こすことが多く、ラスタライズをする必要があります。

ラスタライズは

ラスタライズとは、ベクターデータを画像データに変換することです。

画像データにするということは、編集が不可能になります。

なので、必ずラスタライズする前の状態をバックアップしておく必要があります。

ドロップシャドウは、解像度が低いと粗く印刷されますので、ラスタライズ時の解像度は300ppi以上で設定するといいでしょう。

ラスタライズを選択すると、設定画面が出ますので、そこで設定してください

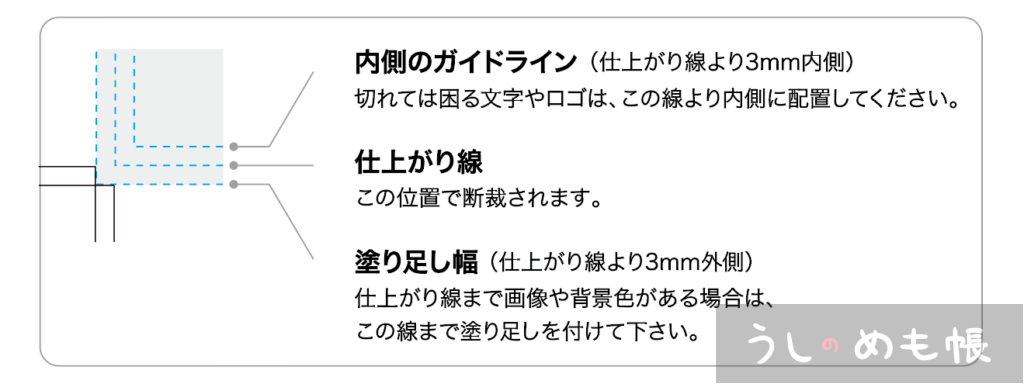

塗り足しをする

印刷会社で用意されているテンプレートを見るとわかりやすいのですが、印刷エリアに大体3つのガイドが設置されています。

①文字やデザインのセーフエリア(②から3mm~)

②仕上がりサイズ

③塗り足し(②から3mm)

塗り足しは必ず行う。

切れては困る文字やデザインは仕上がりサイズの3㎜以上内側に配置をしましょう。

ここ、問題があるとチェックが入り、修正のやり取りが発生して進行が遅れてしまいます、もしくは思ったような印刷状態にならないで、納品になってしまう可能性があります。

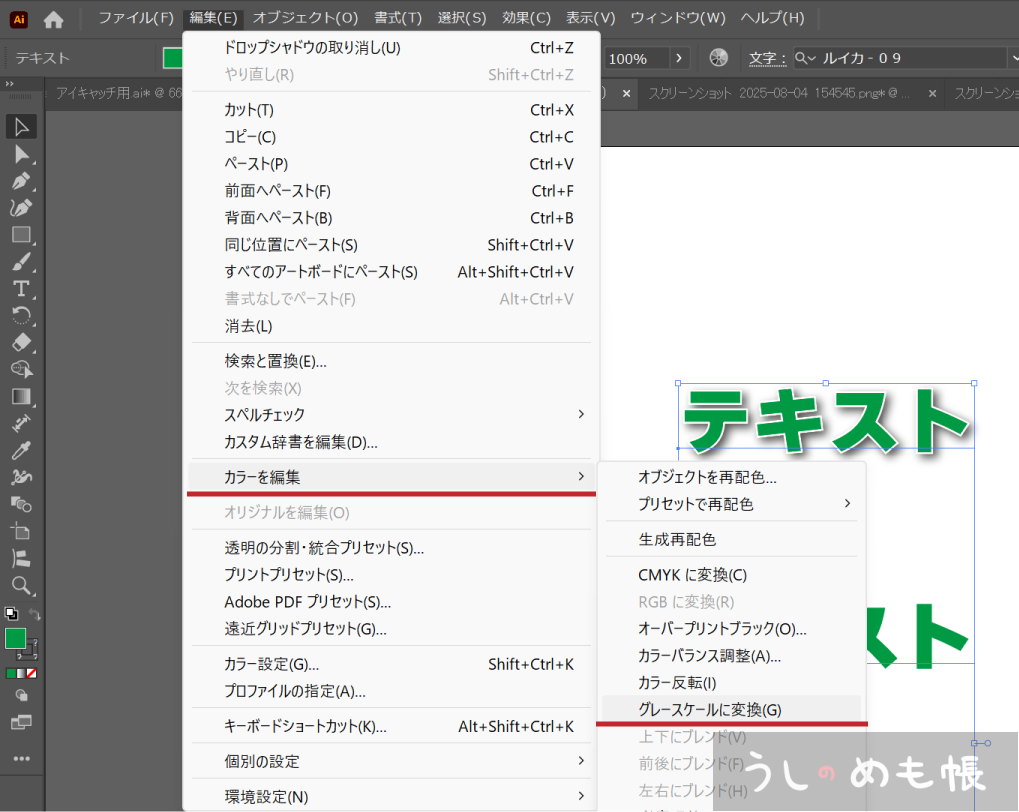

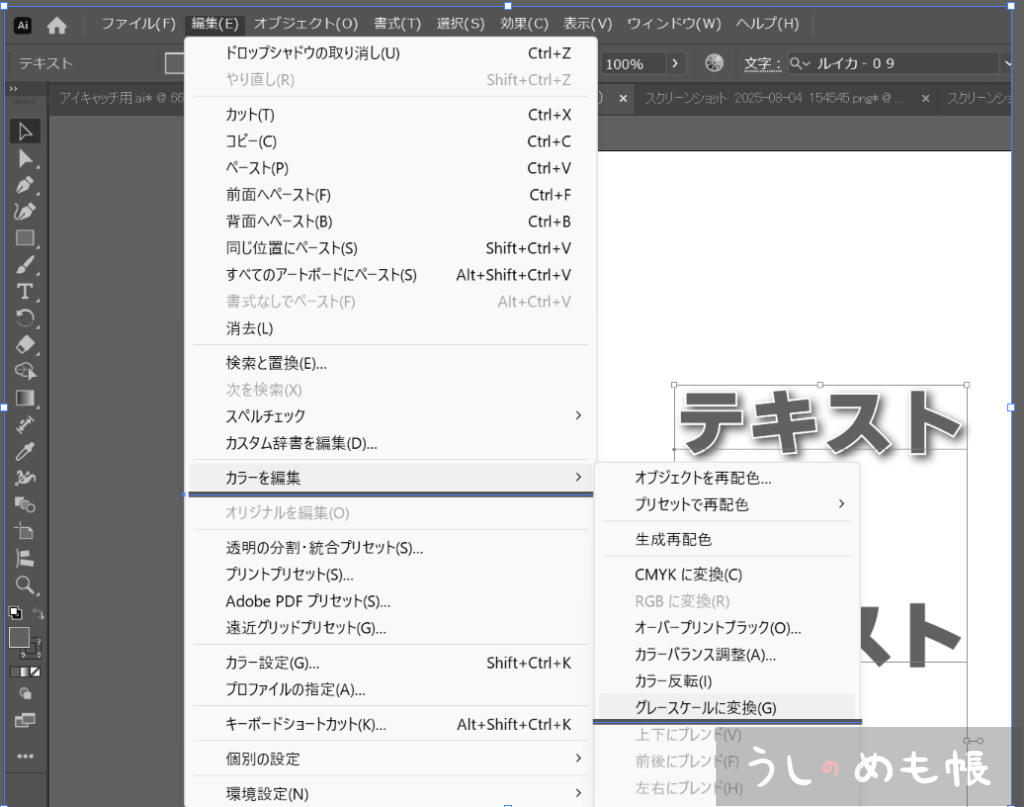

白黒印刷の場合はグレースケールにする

白黒印刷の場合はグレースケール処理をして入稿しましょう。

まず、ロックがかかっている場合は外して、すべてのオブジェクトを選択 「CTRL(MACはCommand (⌘)+A」 します。

変換すると↓

おすすめすること

利用する印刷会社のテンプレートを使う

入稿先には必ずテンプレートが用意されています。

注意点など細かいことが分かりやすく記載されていることが多いので、できるだけトラブルを回避するため、自作のフォーマットよりテンプレートを利用することをおすすめします。

用紙サンプルや色見本を取り寄せる

ネット印刷の会社ではほぼどこでもサンプルを取り寄せることができます。無料で取り寄せができるところ、ものによっては有料など、色々ありますが紙質と各紙の種類で印刷状態を確認して発注することで、大きなトラブルを避けることができます。

また、私が良く利用している株式会社グラフィックでは、色見本なども取り寄せ可能でモニター表示の色と実際の印刷の色味の確認ができます、これはとても重宝しています。

良いモニターを使う

モニターによって色表現が変わるので、ある程度表現率が高いものを使う

印刷はadobeRGB の表現率が高いものが理想

ブルーライトカットのようなモニターの色味が変わる状態で絶対に制作をしない

部屋の環境なども気を付けて、例えば照明の色味、眼鏡をかけている場合は色が入っていないレンズのものをかける、日差しなど、明るさの影響を与えないなど。

RGB印刷を取り入れているところもある

RGBで入稿が可能な、RGB印刷を行っている会社も増えてきています。

鮮やかさなどサンプルで比較できたりしますので、目的によってRGB印刷を取り入れることもいいと思います。

PDFで入稿する場合の設定

PDFの保存設定はいろいろありますが、印刷の場合どれが適切なのか?

印刷会社の説明ページ等にも記載されていますが、

PDF/X-4:2008(日本) または PDF/X-1a:2001(日本)

印刷会社により、指定があったりしますので、必ず確認してください。

まとめ

お客様の都合で、急がないといけない場合もあると思いますが、入稿は焦らず、重要なポイントをじっくり確認をしてから行うとやり直しのやり取りをせず、スムーズに進みますので落ち着いて行いましょう。

- CMYKモードになっているか

- テキストはすべてアウトライン化されているか

- 埋め込み処理済みか

- ドロップシャドウや透過のデザインはラスタライズしているか

- 塗り足しはできているか